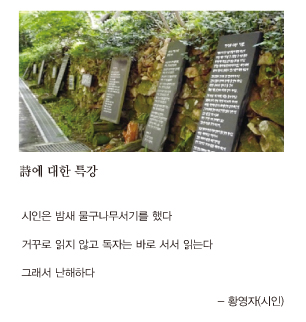

<1> 시에 대한 특강 - 황영자

페이지 정보

작성자이기영 댓글 0건 조회 13,091회 작성일 15-05-20 14:03본문

80년대 엄혹한 시대에 시가 문화의 중심이었고, 정보의 원천이기도 했다. 80년대를 시의 시대라고 하는 것도 시가 문화를 주도했기 때문이다. 그래서 그런지, 그때 시인이라는 칭호가 가장 영예롭게 보였다. 시인 하면 정신문화 측면에서는 제왕이나 다름 없었다고 말하면 과장된 것일까. 나는 그렇게 생각했다. 그래서 시인이 되고 싶었다. 시인이라는 이름을 달면 얼마나 좋을까, 이런 생각을 하면서 시인의 꿈을 꾸었다. 실상, 우리 현대문학 초창기에는 문학가들은 최고의 엘리트였다.

최남선이 그랬고, 이광수가 그랬다. 그들은 근대 서구문화와 사상을 문학을 통해 일반 대중들에게 전파하고자 하는 계몽주의적 문학관을 가졌기 때문에, 문학을 수단으로 사용한 측면이 없지 않지만, 아무튼 당대 최고의 지성으로 문사라는 칭호를 듣기에 족했다. 조선조에 문사가 최고의 엘리트였듯이 현대문학 초창기에도 문사적 전통이 이어져 왔던 것이다. 아마, 80년대까지 암암리에 그런 문사로서의 엘리트 의식이 시인들에게도 어느 정도 전해졌던 것으로 파악된다. 그런데 언제부턴가 시인이 더 이상 문사로서 존경을 받는다든지, 흠모의 대상이 되지 못하게 되었다.

일제강점기에 김소월, 한용운, 윤동주 이런 시인들은 국민시인으로 지금의 대중 스타 못지 않은 인기와 존경을 받았다. 그런데 지금 현역 시인들 중 국민시인으로 불리며 대중의 사랑을 받은 시인이 있는가. 지금 독자들은 시인을 존경하지도 않고 시를 읽지도 않는다. 시인들은 독자를 위해 시를 쓰지 않고 자기 자신을 위해 쓴다. 가뜩이나 시를 읽지 않는 독자들이 모처럼 시를 읽으려고 하면, 잠꼬대 같은 시가 도무지 무슨 말인지 몰라 시집을 그냥 덮어버린다. 불통의 시대 시도 소통이 절실히 필요하다.

- 이상욕 교수

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.